§1 イントロダククション

飛5受信機をインタネットで検索をしたところ、米国に1台イギリスに1台しかヒットしません。

米国のものは、フロリダのタンパベイのラルゴにあり、かなり良いコンディションの様子ですが動作は不明です。

またイギリスにある物は、南方戦線よりの引き上げ品のようで、真空管が抜けていたりシールドケースが付いてはいません、近々動作すると記載されています、内部は比較的きれいです。

URL http://www.qsl.net/g4bxd/japanese.htm

さて、飛5号受信機を我が家へ搬入し一通りの確認を済ませました

(保存状態はかなり良く70年モノとは思えない状態 この辺りは本文参照願います)

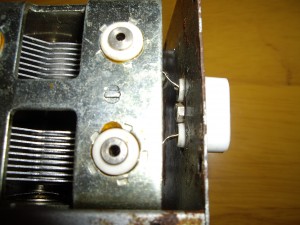

ヒーターは球のピン配置で判りますのでヒーター電圧はDC12.6Vと予想し、恐る恐る電源へ接続してヒーターの点灯は確認しました。

しかし+B電圧を加えるポイントがなかなか解らず、全体の動作確認は全体の回路が判明するまでペンディングとしました。

回路図が入手出来なければ、配線を1本ずつ辿ることで、回路の解析は何とかなるだろうと考えていたのですが、JR1KQU/JA2OZE(加藤さん)なら何か情報をお持ちと思いご相談をさせていただきました。

即答で旧日本軍の無線機のことはJA1BA(石川OM)だとご教示頂き、さらに連絡先までお教えいただきました

JA1HU(伊藤OM)からもJA1BAさんが旧日本軍の無線機の知見はNo1と太鼓判でした。

早速、石川OMに連絡をさせて頂き、5月の末にご自宅に訪問し資料と共に貴重なお話を拝聴出来ました。

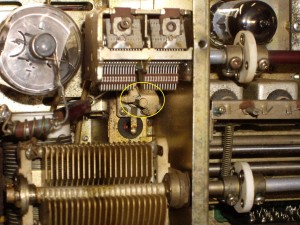

<99式’飛5号受信機’ の諸元>

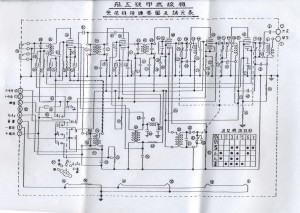

<99式’飛5号受信機’ の回路図>

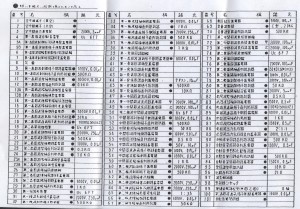

<99式’飛5号受信機’ の部品表>

古い無線機に関する貴重な資料と深い造詣をご教示頂き、深く感謝をしております。

更に、魅惑の軍用無線機〈第一巻〉に掲載されている日本軍を含む膨大な無線機が、調布の電気通信大学に保管されているので後日、案内をしていただける事となりました。

私が開局した1965年(戦後20年)は、米軍払い下げの無線機はアマチュア無線に結構使われていて、私も近くの先輩から譲って頂いたBC-342を修理して交信に使用していました。

BC-610のチューニングBOXを万世橋近くのジャンク屋で購入し807シングルのAM送信機を作りました。

内部には素晴らしいバリコンが入っていました。

現在もほとんど当時のままで、時々使用し、懐かしさを楽しんでいます。

当時高校1年生だった私は、旧日本軍の無線機はまるで知りませんでした、旧日本軍の無線機か米軍の無線機かどちらかを選べと言われれば米国製を選択したことでしょう。

続く…