電子回路超基本

LEDの点灯について考えてみる

回路設計の経験者の方はこの項は読み飛ばして欲しいのである

ここでは、あえて電子工作と言う単語は使わない「電子工作」と言うと単なる趣味で終わりそうな気がするからなのである

学んだことは、趣味でも良いと思う、けれどこの手の知識は決して趣味だけで終わることのない、自己啓発の一つだと私は信じているのである

さて、前置きは別として今回はLEDの点灯について考えてみる

PICなどのマイクロコントローラ入門で、例題に良く出てくるのがLEDの点滅である

LEDの点灯は非常にポピュラーであるが、原理原則について改めて記載してみた

1・LEDは順方向(アノード→カソード)に規定電流を流す

2・LEDは順方向(アノード→カソード)に規定電圧以上を印加する

3・LEDは許容電流値を超えると壊れる

4・LEDは逆方向電圧に弱い

まずLEDを点灯させるためには、アノード→カソード間に一定以上の電圧(Vf)を加え、普通のLEDで10mA,高輝度タイプで20mA位の電流を流す必要がある (定格は使用するLEDのデータシートを参照のこと)

一般的な用語では、点灯開始の電圧をVf、電流値をIfと言う記号で表す

少し乱暴であるが、電流制限が出来る安定化電源で点灯実験をしてみる

(電流制限が無い電源では絶対に試してはいけない)

最初に最大電流値を10mAに設定する

+端子にアノード –端子にカソードを繋ぐ

5mA,15mAで試してみる

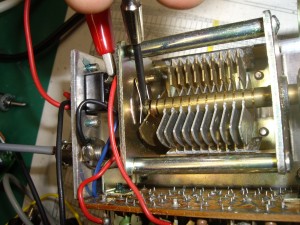

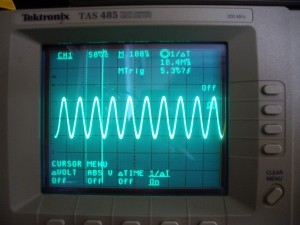

<上記は5mAで点灯させた所>

<上記は10mAで点灯させた所>

一般的なLEDに10mA以上流しても、LEDの明るさには殆ど差は無い

例として5VでLEDを点灯させるためには

直列に470Ωの電流制限抵抗を接続する

(一般的なLEDのVFは3V以下なのでVf以上の電圧を印加する場合はVfを無視する)

この場合だと最大電流値は 5V ÷ 470Ω = 10.06mA である

LEDは定格電流で動作させるのが基本である

マイクロコントローラ例えばPIC12F675を5V動作させた場合のLEDを点滅させるためには以下の条件で接続する

GP3(4pin)以外のIOピンにLEDのカソードを接続し、アノードに470Ωの電流制限抵抗を繋げて、5Vの電源に接続する

12F675のプログラムで、接続したIOピンを’0’に設定すればLEDは点灯し、’1’に設定すればLEDは消える これはポートが’0’の時にPIC全体に流し込める電流の方が多いためである

この辺りは別途説明したいのである