その昔は、メーカの実験室や大学などの研究室位でしか、お目にかかれない測定器であった

コイル自体の断線確認と電解コンデンサの簡易確認は普通のテスターで出来るが、

アマチュアの場合は、インダクタンス値とかキャパシテンス値の測定は、標準コイルや標準コンデンサを用意し、それを基準に共振させて共振周波数から逆算して目的のインダクタンス値やキャパシタンス値を求めていたのである

近年、アマチュアでも手が届くLCRメータが安価で入手出来るようなった

それも8千円程度でである

これは、ある意味大きなイノベーションだと思う

測定器が高価で入手出来なかった、アマチュアレベルである程度の精度で、インダクタンス値やキャパシタンス値が測れるのである

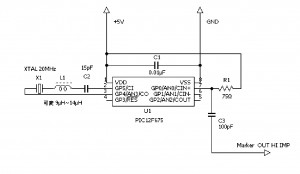

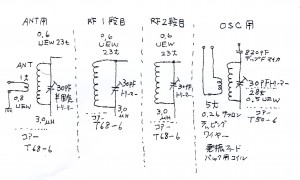

高周波回路を弄る場合、どうしてもコイルやコンデンサが付き物である

色々な制作事例とかは、昔の雑誌やらインタネットに掲載されているであるが、市販以外のコイルについては再現性が乏しいことが多かったのである

アミドン社のフェライトコアを使用し巻線の指定があるものは再現性が高いが、空芯の場合はコイルの径や巻き方でインダクタンスは変化してしまう

自分でコイルを巻いた時に、そのインダクタンス値が解るのは大きな変化である

LCRメータも高価なモノは測定周波数を高く設定出来、更にコイルのQ値まで測れるモノがある

しかし、一万円以下のLCRメータも中々素晴らしいのである

私が使用しているものは、測定最大周波数は100KHzであるが十分である

(Q値の測定はちょっと100KHzだと厳しい)

また、キャパシタンスの測定もテスターとは雲泥の差である

pF単位のコンデンサの容量も直読出来る

コンデンサの場合、殆どの場合は既成品を使用していると思うので、測る必要あるの?

と言われる方もいらっしゃるとは思う

全くその通りであるが一番役にに立つのは、ジャンク品から外したバリコンの測定である

一発で最小容量と最大容量が判別するのである

また、古い機械をお持ちの方々も多いかと思う、よく言われる電解コンデンサの容量抜けについては、外した電解コンデンサの容量がチェック出来るのである

<バリコンの最大容量を測ってみる これは460pF>

<バリコンの最小容量を測ってみる これは22pF>

測定器も価格破壊がここまで進んでしまったようである

けれど、アマチュアには今まで出来なかったことを、実行できるチャンス到来である

Tektronix様のデジタルオシロスコープも50MHz・FFT付きが新品5.2万円で購入可能であり、リーダ電子で販売しているスペクトルアナライザもTG付きで19万で購入可能である

今まで言い訳としていた、測れない…が無くなりつつある

折角の機会である、私はまだまだ入門者であるが測定器を使いこなすスキルを勉強して行きたいのである