§4 コイルユニットについて

私の飛5受信機の受信機のユニットは3.2MHz~4.7MHzが装着されています

この受信機は有名な米国ナショナルのHRO受信機を基に設計されております。

日本の軍用無線機のほとんどがHROを基としてアレンジされたと思います。

プラグインユニット式で作りやすかったのではないでしょうか。

米国製のHROではコイルユニットは多く流通しているので入手も可能ですが、私の飛5受信機は現存数があまりにも少ないのでもちろんコイルユニットなどあろうはずはありません。

では、と言うことで飛5受信機専用に7MHzから10MHz のコイルユニットを制作しました

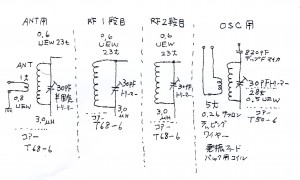

今回制作した、7MHzから10MHzまでのコイルユニットは以下の回路となります

<今回制作した、7MHz~10MHzコイルユニットの回路>

ANTのリンクコイルは、0.8UEWを1ターンでちょうど50Ωとなります。

もし、アンテナアナライザーやネットワークアナライザーをお持ちでしたらリンクの巻き数を変更するとインピーダンスが変わるのがわかると思います。

本機のバリコンは約150PFと推測しました。

なぜかと言いますと、このバリコンでの可変範囲を考えますと昔、松下電器で発売していた短波用バリコン3DC―18の可変範囲が本機より少し広いので、こんなものかと思った訳です。

これにストレー容量、真空管の電極容量、トラッキング用のトリーマー容量を加え合計200PFと考え計算(1/2π√LC)で同調容量を算出しました。

局発用のコイルは7%くらいLが少なくなくてはいけませんので、少しLを減らしました。

それと820PFのパティングコンデンサーで7MHzから10MHz迄なんとかトラッキングがとれました。

Lを計測される時は、LCメーターの100KHz以上の周波数で計測されれば、ほぼ7MHzでのL値と同じになりますので、高い計測器でなくても使えます。

1KHzでのものは、7MHz用コイルの計測には使えません。

デップメーターで共振点を計ってLを算出してもよいでしょう。

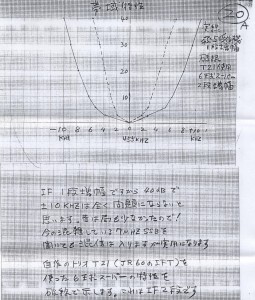

IFは1段増幅ですが、帯域幅は40dBで±10KHzは全く問題にならないと思います。

今の混雑している7MHz SSBを聞いても混信は入りますが実用になります、昭和14当時は無線局も少なかったので全く問題は無かったと思います

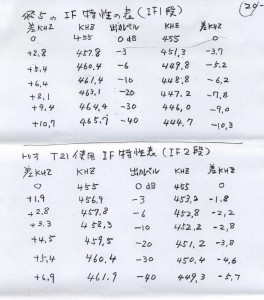

なお、比較データとして自作のトリオT21(JR60IFT)を使った6球スーパー(IF2段)の特性を破線で示します。

資料は別紙を参照下さい

<IF 帯域特性のグラフ>

<IF 帯域特性のデータ>

続く…

CQ誌10月号の飛五號受信機の記事大変興味深く拝読させていただきました。

小生も同受信機を入手し現在修復中です。

修復に関し貴兄のご教授賜りたく筆(パソコン)をとりました。

これから修復中に疑問点が出てくると思いますが、その節はよろしく

お願い申しあげます。

JA3GZU

コメントありがとうございます

CQ誌の記事と共に、こちらの補足版もお読み頂き、大変嬉しく思います。

飛五號受信機の復活を楽しみにしております

連絡先は、昔のコールブックで住所・氏名とも変更ありませんので、もし質問等ございましたら〒にてお願いいたします

また、7.195MHzのA3に良く出ていますので、お空でもよろしくお願いいたします

DE JA0BZC 矢花