今更、何で古い機械を使うの? それって殆ど粗大ゴ○でしょ と聞かれることがある

自分自身への自問を含めて、メリットとデメリットをまとめてみた

ここで言う、古い機械とは1980年以前の機械としておく

何故1980年以前なのかは私の個人的な嗜好による所が大きいのであるが、1980年位までがVFO搭載機が販売されていたからである

VFOからPLLへの変遷は、別次元の周波数安定度と送受信周波数の直読による操作の利便性が大きく向上した

更に、いわゆる’マイコン’制御により周波数のメモリやスキャンなどの多機能化も大幅に進んだ

従って1980年代後半の機械は、整備さえされていれば現代でも十分に使用出来る操作性を持っている

しかしながらである

趣味で使用する機械なので、自分の思い入れは大きいと思う

その昔、憧れていた機械を使ってみたいとか、あの頃の操作感が懐かしいとか色々とあると思うのである

<FT-101E(上) FT-101ZSD(下) 同じ名前だが異なる別マシーン 1970年代の憧れマシンであった>

この辺は、オールドカーの趣味と似ているのではないだろうか

オールドカーも、現在のクルマからすると、エンジンを始動するのにチョークレバーを引いたり、窓だって手動で開け閉めしたり、走る際には常に水温等に気を配ったり、燃料にはバルブを保護するために有鉛ガソリンを入れたり、相当の手間がかかる

メンテナンスも、整備工場真っ青の設備を自分で保持してメンテナンスをしている人もいる

それでも自分の思い入れのあるクルマで走ることが喜びなのであろう

<懐かしのセリカ 1970年代の憧れた旧車である>

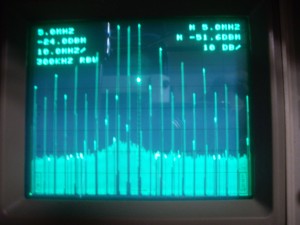

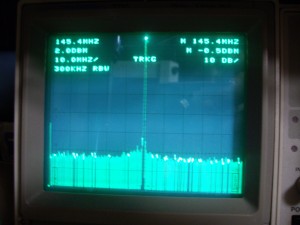

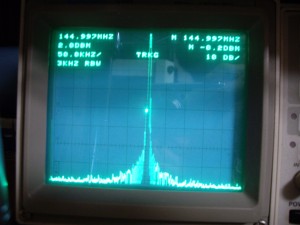

古い無線機も同じで、VFOのQRH(送受信の周波数変動)や送信時の同調調整、自分の発射している電波の質など運用時に気にすることは多い

極めつけは不具合時の対応であり、メーカ修理は殆ど期待出来ないし、修理可能な業者にお願いした場合は結構な金額になったりする

そもそも、当時の設計者も40年以上も使われるなんてことは考えもしなかったと思う

さて、前置きが長くなったがメリット・デメリットを整理してみたい

メリット

1.思い出(思い入れ)がある機械を使える

2.機械のデザインが好き

3.それを持つことで優越感を味わえる

etc..

デメリット

1.機械自体の信頼性が乏しい

2.操作が面倒で機能が少ない

3.真空管使用機種は電源投入から運用まで時間がかかる

4.変更申請に保証認定が必要

5.メーカのメンテナンスを殆ど受けられない

6.純正補修部品の入手が難しい

7.運用とメンテナンスはそれなりの知識・技術が必要となる

正直言って、運用面だけ考えるとデメリットの方が多い

ビンテージマシンを使って、メジャーコンテスト等で上位を目指す等は厳しいと思う

最新の機械は、最新の技術を駆使されて開発されているので、操作性・選択度・感度・混信対策・不要輻射などの基本性能は比べるまでもない

逆に考えると、普段はそんなにシビアなことに勤しんでいる機会は少ないと思うのである

のんびりと、自分の気に入った、思い入れの深い機械で、遊ぶのも趣味としては悪くはないと思う

私も、まだまだ駆け出し者であるが古い機械を楽しんで行きたい1人である

このブログも、古い機械を楽しむ方々のコミニケーションの場となることを目指しているのである

今後も皆様のご支援をお願いいたします