なつかしのCB無線機、500mWで8CHの合法機なのである

この機械は数年前にローカルから、不動機を頂戴したのであった

(我が家のモノは結構貰ったモノが多い)

<National RJ480 少し新し目のCB機で1980年代モノである>

CBが流行った頃は、私も多感な中高生であった

何時頃にXCHで出るからねぇ なんてクラスで騒いでいる友人をとても羨ましく思ったものである

私の超田舎の実家あたりでも、クラスのメンバーが数人出ていたので、結構な数はオンエアーしてのであろう

当時私が使えた短波にアクセス出来る機械は、スカイセンサー5600のみであり、このラジオは短波帯は12MHzまでしか受信出来ず、

私にはCB帯域なんて受信出来ないのであった

(当時はクリコンなんことを考えられる頭脳は無かったのである、ワルガキの頃そんなもの作れる頭脳と技能があれば私の人生も大きく変わっていたであろう)

さすがに、親に泣きつこうにも一年前にスカイセンサーをねだっていたので、無理なのは子供心に良く理解出来た

その頃は、何故かワイアレスマイク付きのラジカセや、50mW機のCB付きラジオまで市販されていた時代である

で、親に許しを得てお友達の家にCB交信を見学させて頂いた覚えがある

感動したのは、チャリで十分位の距離で十分に交信出来ていたことである

これがあれば、自分が自由に使えない一家に一台の電話より、素晴らしい世界がありそうで胸がワクワクしたものである

当時は、CB無線とはいえ無線局申請を行い無線局の免許を必要した

当然従事者の資格は不必要である

工事現場などでも交通整理で使っていた、今考えると長いアンテナを付けた受話器みたいである

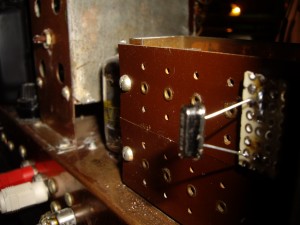

<長いアンテナである この機種は比較的短い方らしい>

その辺りから、米国向けCB機在庫が国内に大量に出回りはじめ、いわゆる違法CBがはびこり始めた

ノーマルの米国向けCB機であればAM5Wの出力なので大きな混信はなさそうであるが、私の超田舎の実家でも電源が入っていないステレオのスピーカが鳴る位のインタフェアが入っていたので、その頃には強力なリニアアンプも出回っていたのであろう

話が昔話になってしまったが、昔の少年の憧れグッズの一つであった

現在でも、フリーライセンス(アマチュアもやっている方々も多い)の方々で、交信が行われている

CB機も新スブリアス規定に該当するとのことで、有志で昔の機材に手を入れて技適を取得している猛者の方々もいる

まぁ、あれだけ少年の心を踊らせた機械である、思い入れの強い気持ちも良く理解出来る

この機械を修理した時に数回交信をしてみた、ロケーションにもよるが数キロの交信は当然だが可能であった

Eスポが出ると当然に遠距離とも交信出来る

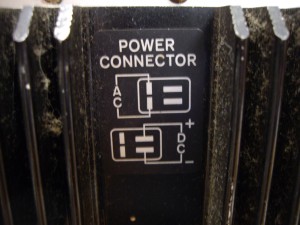

不勉強でCB機のレギュレーションに疎いのであるが、アンテナは内蔵ロッドアンテナのみ・500mW・A3・電源も内蔵電池か純正アブプタのレギュレーションは面白いと思う

アマ機でも、30cm以下のアンテナ、1W以下、標高1000m以下のロケーションなどのレギュレーションで、催しをやれば楽しいかも知れない

その意味ではレギュレーションがしっかりしているCB機で遊ぶのも大変面白そうである

<内蔵電池は単3✕8本 専用の12Vアダプタの端子も付いている>