件の周波数カウンタである

自分用にDRAKE R-4AとFT-101EでのQRV用に作成したのであったが、仲間にこの製作の話をすると ’じゃあ一枚作ってよ’ と製作を依頼されることがある

とりあえずユニバーサル基板に手配線で作成して、でっち上げたモノなので、すこぶる生産性が悪いのであった

1号機を作っているときは、気合が入っていて半日位はあっという間に過ぎるのであるが、同じモノを作れと言われると気持ちが萎えてしまうのは、私が根性なしだからであろう

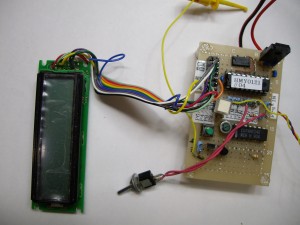

<記念すべき1号機の基板である>

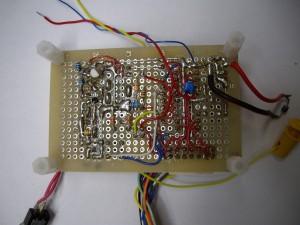

<基板の裏面は手配線での実装である>

結局、ブリント基板を作ろうかと言うことになったのである ここら辺の判断は’良い加減’である

72mm×42mmのユニバーサル基板と同じサイズで、この回路の実装は簡単だろうと思っていたのである

片面基板でアートワーク屋(パターンの設計者)さんと話したら、これは両面でお願いしますと言われてしまった

更に、リード部品で考えていたのであるが、この基板サイズならチップ部品でお願いしますとのこと

今回CRは1608サイズのチップ部品である

出来る限り基板面積を小さくしたかったのでチップ部品でのレイアウト設計を基板屋さんに発注したのである

とりあえず、1シート15枚

回路図をアートワーク屋さんに出図するときと、出来上がったプリント基板の確認がとても緊張する時である

基板が出来た後に回路図の間違いやコネクタ接続の間違いが見つかると、最悪やり直しであり、基板は単なるゴミになりかねないのである 趣味とは言え、ここはとても真剣である

そして本日、生基板が到着したのであった

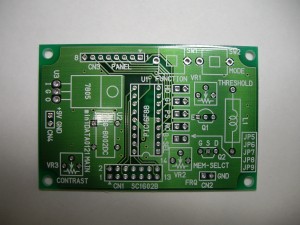

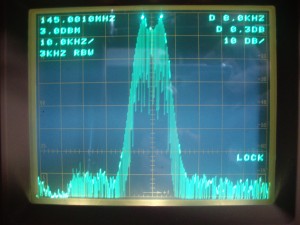

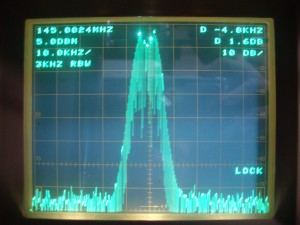

<直読型周波数カウンタ基板の表面>

<直読型周波数カウンタ基板の裏面>

この後は実装して基板の動作確認である

今週はルーペとピンセットでチップ部品の実装にチャレンジである

基板よ一発で動いてくれ!!

いや手直し出来る範囲で良いので動いて下さい m(_ _)m

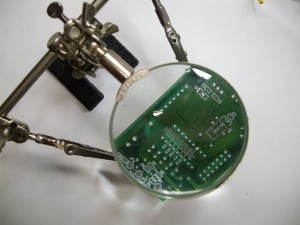

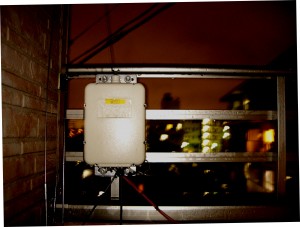

<チップ部品実装の必需品 ルーペとピンセットである>

今回の基板作成についても、大先輩の矢花氏に大変お世話になったのである

いつも本当にありがとうございます