<TS-520XのVFOダイアル LSB,中点,USBと3点の読取りポイント>

操作面ではTS-520はVFOダイアルの周波数表示に拘っており、-1.5kHzと中点そして-1.5Hzで周波数読取りポイントが設定されている、FT-101はそこの拘りはない

同じバンド無いでCWとSSBを交互に運用する場合は便利ではあるが、これもマーカでのキャリブレーションをどのポイントに合わせるかだけなので、個人的にはどちらでも大勢に影響は無いと思う

<FT-101EのVFOダイアル 読取りポイントは一箇所>

PLATEノブについては圧倒的にTS-520Xは使いにくい、PLATEノブが同軸でFIX-CHと共用であるのと、ノブ位置表示が下側になっており非常に解りづらいのである

慣れれば問題は無いのであるが、初めてTS-520D/Xを使う場合は戸惑うであろう

これはTS-520S/Vで改善されている

FT-101は大体の周波数位置が表示されており、また減速機構も備わっていたので操作は快適である

VOXなどの調整はTS-520が横面に調整VRがまとめられており便利である、FT-101は上面のボンネットを開けての調整となる

後面の端子類はFT-101の方が多く、IF-OUTやアンテナトリップがあり拡張性は高い

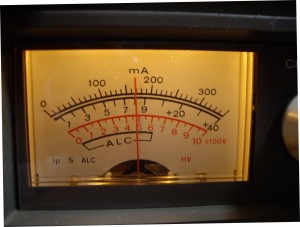

以前にも書いたがTS-520XのSメータは秀逸でありS9以下は6dBで指針とほぼ同期している

<秀逸なTS-520XのSメータ >

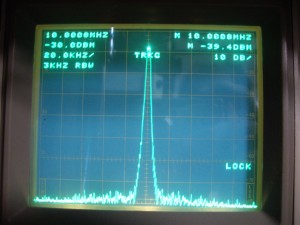

性能自体は色々と語り継がれているが一点だけ大きな違いがある

それは、プリセレクタである

FT-101はギロチン呼ばれるμ同調でコアをPRESECTノブで操作する、TS-520では同調バリコンをDRIVEノブで操作するのであるが、やっぱりプリセレクタの性能はQの高いμ同調に軍配があがる

具体的には、夜間の7MHz帯で近隣諸国の強大出力の放送が開始される場合である

TS-520Xのドライブ機能ではこの強大な電波の影響がSメータに出て来る

FT-101のプリセレクタでの目的外周波数の減衰量が大きく影響は少ない

シビアな条件ではFT-101のプリセレクタの性能が効いてくる

<FT-101EのPRESELECT μ同調で切れが良い>

双方共に当時のメジャーマシンである

それぞれ設計思想が異なるマシンであるが、現在に於いても実用になるマシンである

現在の視点で双方を使い比べると楽しく遊べるし、当時の技術水準の高さを改めて実感出来ると思う