前回に続き、今回はアマチュア局の新旧スプリアス規定の技術要件の概要について書いてみた

詳細は個々に総務省資料を確認して下さい

1. スプリアス発射の定義

必要周波数帯外における一又は二以上の周波数の電波の発射であつて、そのレベルを情報の伝送に影響を与えないで低減することができるものをいい、高調波発射、低調波発射、寄生発射及び相互変調を含み、帯域外発射を含まないものとする。

なんのこっちゃ..?? なのであるが早い話’ 帯域外発射’を含まない周波数成分のことである

2.帯域外発射とは

必要周波数帯に近接する周波数の電波の発射で情報の伝送のための変調の過程において生ずるものをいう。

これは例えばSSBの帯域幅は3KHz(電波法では6KHz)でなので、その帯域外に放射される周波数成分のことである

具体的に7.1MHzの場合7.097MHz~7.103MHzが電波法として帯域とされる、それ以外の近接に発生する周波数成分のことである

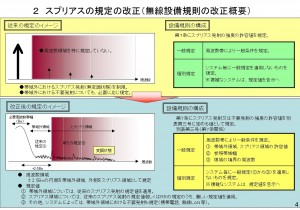

3.旧スブリアス規定の規制概要

・30MHz以下

50mW以下で平均電力の40dB低い値 (電力の1万分の1 *100Wの場合10mW)

・50MHz以上440MHz以下

1mW以下で平均電力の60dB低い値(電力の100万分の1 *100Wの場合100μW)

・1.2GHzを超えるもの

平均電力が10ワット以下の送信設備は、100μW以下

・アマチュア局では帯域外発射の規定が無い

<総務省の資料抜粋 帯域外発射について記載>

–新スプリアス規定の概要–

1.帯域外発射を定義し、この帯域での規制が追加された

帯域外領域を帯域幅の±2.5倍の幅として、その領域への不要輻射を規制

上記の7.1MHzのLSBの場合、7.9925MHz~7.1075MHzまでが帯域外領域となり、その帯域への放射が規制される (スプラッタはダメですよ)

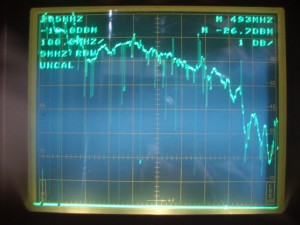

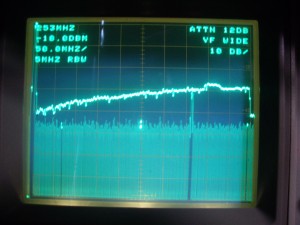

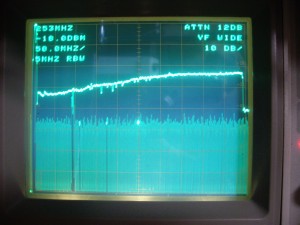

2.測定時の変調状態が規定され、変調状態で測定される

今までは測定時の変調の規定は無かったが、新スプリアス規定では変調時の不要輻射が規定されているので、実使用状態での高調波はNGとなる

この部分がフォーカスされて、旧規格品は使えないとされる事が多いが、冷静な判断が必要なのではないだろうか?

3.不要輻射電力改定

a. 30MHz以下

43+10 log (PEP)又は50dB以下いずれか小さい減衰量

(100Wの場合43+20=63dB = 50μW) 旧規定の1/200となる

b.上記以外

43+10 log (P)又は70dBcのいずれか小さい減衰量。

(100Wの場合43+20=63dB = 50μW)だが、70dBcの方が小さいので 10μW) 旧規定の1/10となる

4.測定ポイント

アンテナの入力部分と定義 不要輻射対策についてはバンドパスフィルタ等での対策が可能となる

5.測定の周波数範囲

a.下限周波数 300MHzまでの場合は測定下限周波数は9KHz、300MHz以上は測定下限周波数は30MHz

b.上限周波数 100MHzまでの場合は1GHz,100以上300MHz未満は10倍、300以上600MHz未満は3GHz、600以上5.2GHz未満は5倍となる

HF機であっても9KHz~1GHzまでは測定が必要となり、430MHz機は3GHzまでの測定が必要となることである

6.新スプリアスの対応ポイント

・帯域外領域への対策について

帯域外領域は無変調での測定となる、周波数ミキサーの周波数設計がきちんしていれば問題なのではないかと思われる

・不要輻射電力改正への対応

スプリアスも旧規格より厳しい値となっている 30MHz以下で-23dB(1/200)となり、それ以外で-10dB(1/10)となる

帯域外領域以外の対応についてはアンテナ入力部分での測定なので、フィルターでの対策は可能と思われる

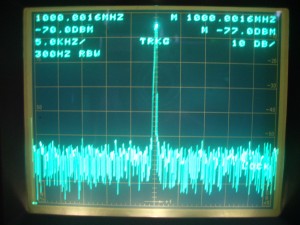

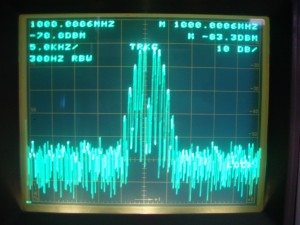

・測定は1年未満に校正されたスペアナが必要であり、U/V機の場合は3GHz対応のスペアナが必要となる

この部分はアマチュア局が自分で測定した場合にどの様に適応になるのかは不明、何らかの測定結果を元に保証認定か?

いずれにせよ技術的な概要は理解が必要であり、技術要件から客観的に対策を検討すべきかと思うのである

単なる予想だが暫くすると各バンドのバンドパスフィルタが沢山発売されて、最初のリグの買換え騒ぎに続く対策需要喚起が始まる可能性もある

慌てず騒がずに、2017年11月30日までに今のビンテージマシンを追加申請すれば、5年間は使えるのである

2016/01/23 一部修正

2017/03/12 一部修正