ざっくりと届いたTS-520Xの状態の確認したのであるが、まずは音声が出ない不具合の対処を実施してみる

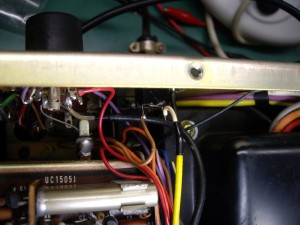

<届いたTS-520Xの裏面 とても綺麗である>

フロントパネルのヘッドフォン端子では聞こえるので、AF増幅回路は問題なしであろう

リアパネルの外部スピーカ端子にヘッドフォンを繫いでみると聞こえのである

次にスピーカ自体の抵抗を測ってみると、問題なしである

リアパネルの外部スピーカ端子の不良である

手持ちのミニジャックと交換して、この件は解決である

<交換した ミニジャック>

バンド切替えスイッチと、モード切替えスイッチの接触不良であるが

接点洗浄剤と綿棒で接点を清掃していく、手の入らない箇所は洗浄剤をスブレーしながら接点を動かしてみる

お手軽メンテナンスである

本当であれば、ウェハーを外してイソプロピルアルコールで拭きたい所ではある

JJYとRITスイッチも接点から、洗浄剤をスブレーしながらスイッチを何度も動作させていく

接点洗浄剤は揮発性であるが、乾くまでは電源投入は避ける

ボリューム類は殆どガリ状態である

特に酷いのはRITのVRである、RITスイッチを押した途端に周波数が上下に変動するのである

これらのVRは古いタイプで端子とカバーの間に隙間のあるVRなので、隙間からピンセットで接点復活剤を極少量を流してからVRを何度も摺動させてみる

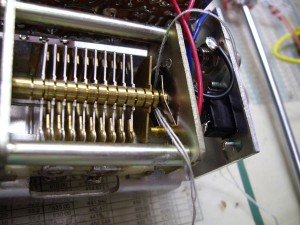

<摺動ガリだらけのVR>

VFOの周波数ゲーシの動作不良は、単にVFOつまみの取付位置不良である

つまみを取り外して、再度組み付けでOKである

本来だと、ゲージとパネルの間はフェルトリングが入るのであるがこの機械には欠品だったので、また適当に探してみることにしたい

当面の動作には異常は無い

VFOの窓が内側から曇っているのと、白い100KHz単位のゲージも埃で汚れいており見苦しいので、これも拭き取ることとした

これはプラスチックの透明パネルであるが、FIXチャンネル切替えの取付ナットで共付けしてあるので、ナットを外して透明パネルを中性洗剤を染み込ませた布で拭く

VFOの白い100KHz単位のゲージも窓から綺麗に拭いて完了である

不具合があればVFOを取り外して対処したあとに清掃するであるが、不具合がないのに分解することは避けたい

(レストアであれば別であるが….)

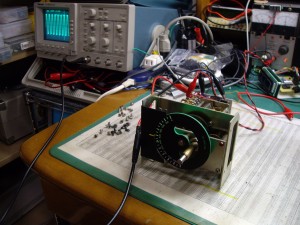

<アクリル板を外して、表示部分を拭く>

外観の整備は以上でおわりである

気合があれば、上ケースの塗装腐食点も乗り直すと見栄えがかなり違うと思われるが、まぁ今回は我慢である

さて内部調整であるが、一旦は受信も送信もほぼ正常そうである

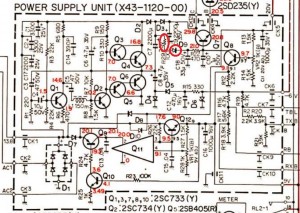

只、内部は綺麗であるが内部の供給電圧電圧の確認と調整を行ってみる

9Vの電源はVFOなどの周波数精度に影響するので確認を行う、実測は9.05Vで問題なしである

次にAGC電圧の3.3Vであるが、実測3.4Vで高めなので3.3V±0.05程度に調整をする

本来であれば、この後BPFの調整から入るのであるが、現時点では触らないでおく

(触らぬ神に祟りなしである)

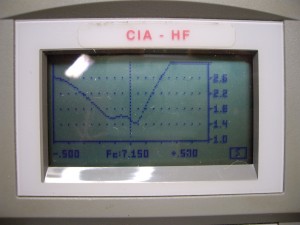

ここで受信感度の確認をしてみる

発振器で確認する周波数を出力して他の受信機との比較で感度を確認する

3.5MHz,7MHz14MHzは、ほぼ他の無線機と同等である

Sメータの振れが弱いので、メータ調整を行う(最大値でも少し弱いのでAGCの調整がまだ必要かも知れない)

21.MHz,28MHzは感度が若干落ちるようであるが、昔の使用感でもこんな感じだったので、まずは様子見とする

他の送信機からSSBでテスト信号をダミーロードに流して、それを受信をしてみる復調については問題は無いキャリアポイントの調整も様子見である

今度はTS-520XからSSBをダミーロードに流して他の受信機と鳴き合わせをしてる、この機械の変調も特に問題はない

送信周波数と受信周波数がズレの無いことも、相互の鳴き合わせで確認する

(PLL機だと基準周波数から周波数カウンタで調整が必要であるが、VFO機だと鳴き合わせが確実な気がする)

VFOの直線性について各バンドのバンドエッジとバンド中央値で確認を行う、これも良好である

再度送信出力について確認を行う、29.7MHzで100W,21MHzで110W,14MHzで120W,7MHzと3.5MHzで140W程度の出力が確認出来たのである

暫く受信状態でVFOのドリフトを確認してみる、1時間程度では受信音が変化する程のドリフトは無い

中々良好なコンディションまで復帰出来たのであった

(接点不良と各VRのガリは様子見であるが…)

これも、TSSへ保証認定の準備をしたい

変更申請が通れば、1970年代のビンテージマシンがFT-101EとFT-101ZSDそしてこのTS-520Xの3台となる

ビンテージマシンはとても素敵なデザインであるが問題はその大きさである

狭小住宅の我が家では場所の確保が課題である