懐かしき アナログストレージオシロスコープ

知る人ぞ知る、懐かしきストレージオシロスコープなのである

それも天下の Tektronix 様である

多分これも、1970年代モノかと思われるのである (詳細は不明)

そもそもストレージオシロスコープとは、ブラウン管の蛍光塗料面に波形を記憶させてしまう力技の持ち主である

当時は単なるオシロスコープ自体でも高価だったのに、ポータブル型で更にストレージオシロである

とても、高価だったものに違いないのである

私がまだ若人だった頃、鬼みたいな先輩たちにオシロスコープの使い方を叩きこまれたのであった このオシロスコープではなく“シンクロスコープ”でしごかれたのある

(本当に設定等々を間違うと本気で小突かれた….)

当時は管面リードアウトなんて便利なものは存在しないのである

スケールの読み方、プローブの対比確認そして設定面ではVOL-DEVのVERが回っていたりしたら偉い剣幕で怒られた

“てめぇ.. カス!! 何測るつもりだぁ 基本出来ない奴には触らせん“ って感じなのである

まぁ、先輩方々の愛情でオシロスコープの使い方を優しく覚えられたのであった

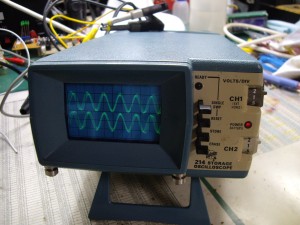

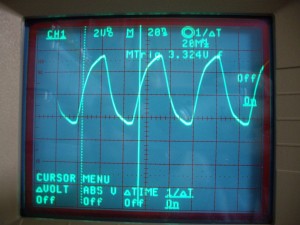

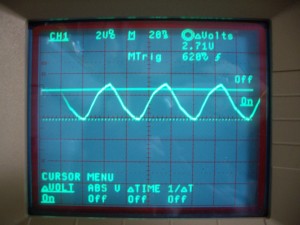

<2現象の通常の表示>

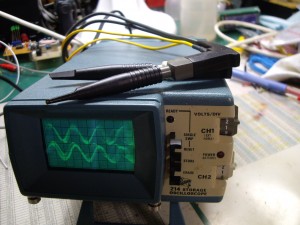

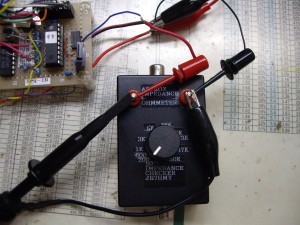

<操作バネルは横にある>

とは言え、ストレージオシロスコープで波形を”管面”に記憶させるためには、トリガのかけ方やら色々と悩んだものである

最近のデジタルオシロなら、巨大なメモリにデータを残せるのであるが、管面”に記憶なのでその瞬間がすべてである

諸先輩方の愛で(しつこい..)トリガのかけ方を教わったのであるが、今となっても重要な経験である

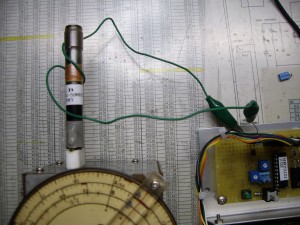

<ブラウン管に波形を記憶させた所、プローブを外しても波形はそのままである >

デシタルオシロで膨大なメモリも良いのだが、やっぱりトリガの工夫に勝るものは無いと思う

(デジタル回路のデバックならばデジタルオシロにかなわないし、FFT変換はこの上なく便利である デジタルオシロを買えない負け惜しみである)

とまぁそんな事を思い出せてくれる、往年のアナログのストレージオシロスコープなのである

ちなみにこのオシロスコープは最大周波数500KHzであり、500KHz付近では電圧値が250KHz付近の半分近くになってしまう

昔、諸先輩の方々に愛で仕込まれた言葉を思い出すのである

「最大周波数付近の電圧値は信用出来ない,電圧値がマトモなのは最大周波数値の半分以下」

確かにそうだったのであった

諸先輩の方々、沢山の愛をありがとうございました